対流熱伝達?

コップに入れた温かい飲み物は初めは熱いですが、少しずつ冷めていきます。暑い季節に扇風機の風に当たると涼しいですね。

これらは対流熱伝達の現象です。

ここでは対流熱伝達を見ていきます。

対流熱伝達は固体表面と周囲流体間で熱が伝わる(移動する)現象です。

対流熱伝達は大きく二つに分類されます。

・自然対流

・強制対流

- 対流熱伝達は固体表面と周囲流体間で熱が伝わる現象

- 対流熱伝達は自然対流と強制対流に分類される

ニュートンの冷却法則

対流熱伝達による伝熱量Qは、ニュートンの冷却法則から求められます。

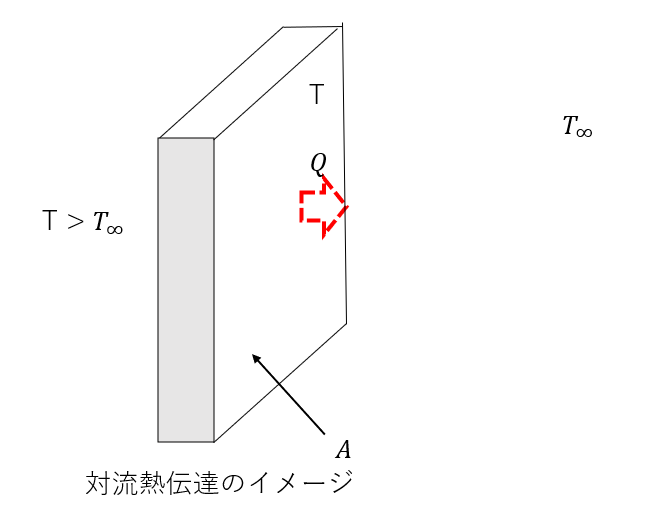

例として平板の対流熱伝達を考えます。

平板の面積がAで、平板の表面温度が\(T\)、平板から十分離れた流体温度が\(T_∞(T>T_∞)\)とすると、

伝熱量Qは

\(Q = h × (T-T_∞) × A\)

と表せます。

この式をニュートンの冷却法則と言います。

hは熱伝達率といいます。単位は\([W/(m^2・K)]\)です。単位面積単位温度当たりにどのくらい熱を伝えるかを表します。

熱伝達率は流体の状態や物体の置き方により変わるので物性値ではありません。

流体などの状態を考慮に入れた熱の伝わりやすさといえます。

上の例では平板の表面温度Tが\(T_∞\)より大きい場合\((T>T_∞)\)を考えましたが、

\((T<T_∞)\)の場合はQはマイナスになります。この場合、流体から平板表面へ熱が移動することを示します。

このように対流熱伝達による伝熱量Qは、ニュートンの冷却法則から求められます。

対流では熱伝達率hを求めることが最も重要です。

伝熱には熱伝導、対流熱伝達、熱輻射(放射)の大きく3つの形態があります。

製品を冷却方法を検討する場合、製品の冷却に最も影響するのが対流熱伝達です。熱伝導や熱輻射は材料の物性値に依存することが多いですが、製品の構造や冷却方式といった工夫が必要になるのが対流熱伝達です。

- 熱伝導率や熱伝達率の違いは何ですか?

-

温度により多少の差はありますが、熱伝導率は熱伝導による伝熱量を求める際に用いる材料の物性値です。

一方で、熱伝達率は対流熱伝達による伝熱量を求める際に用いる値です。流体の状態や物体の置き方によって変わる値なので物性値ではありません。この値を求めることが対流熱伝達の最も重要な課題です。

熱伝達率について

対流熱伝達による伝熱量を求めるには、熱伝達率を求める必要があります。

熱伝達率を求める方法は主に2つあります。

- 実験式を用いる方法

-

実験にもとづいた式を用いて熱伝達率を求める方法です。多数の実験式があるので、求めたい対象や条件によって適切な式を選択することで妥当な値が得られます。

- 微分方程式を解く方法

-

流体に関して連続の式、運動量保存の式、エネルギーの式などの微分方程式を解いて求める方法です。これは解くことが極めて難しいため、近似解を得るには熱流体解析が必要になります。

- 対流熱伝達は固体表面と周囲流体間で熱が伝わる現象

- 対流熱伝達は自然対流と強制対流に分類される

- 対流熱伝達率では熱伝達率を求めることが重要

強制対流と自然対流の違いや熱伝達率の詳細は別の機会に紹介します。